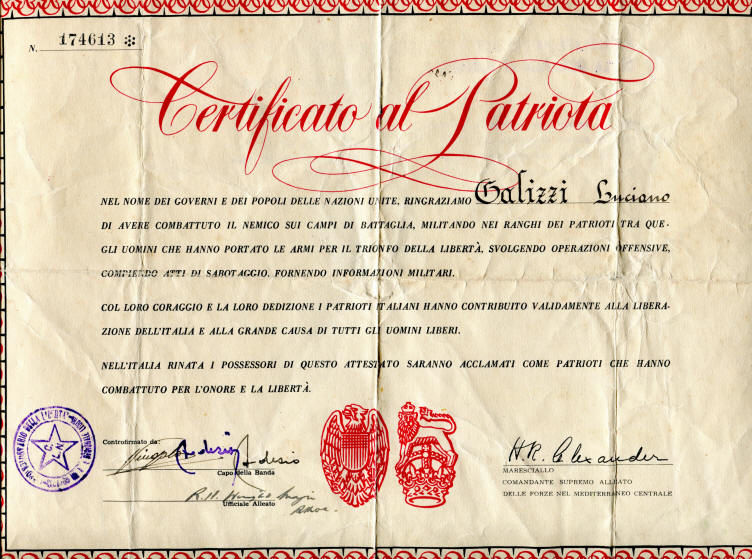

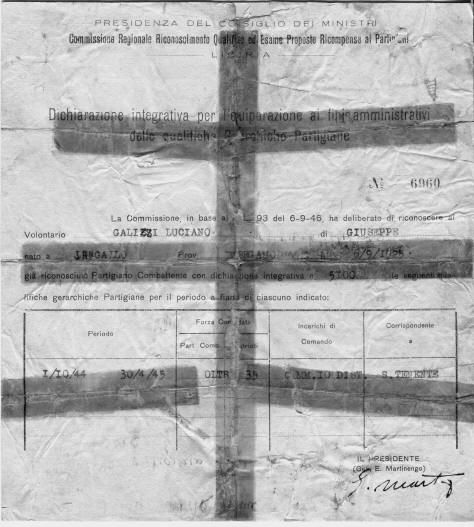

Fasc. 40 – Doc. 7 – By Elio V. Bartolozzi: “Ricordo di Luciano Galizzi – Argo”, nato il 6.9.1925 a San Gallo, ora San Giovanni Bianco (BG) e deceduto il 26.3.1985 a Bergamo). Faceva parte d’una forte presenza bergamasca nella divisione partigiana Coduri, comandata da Virgola, e operante nel nel Tigullio e il suo entroterra.

La testimonianza e l’inedita documentazione mi è pervenuta direttamente, via email, dal figlio Enzo Galizzi, in data 26.10.2009, che qui ringrazio per questa e altre successive collaborazioni. (e.v.b.)

Ricordo di Luciano Galizzi “Argo”

“Riccio” nel suo diario “Ne è valsa la pena?” lo cita spesso, e con particolare ammirazione, il folto gruppo dei partigiani bergamaschi che avevano disertato dalla Monterosa per affluire massicciamente nell’allora brigata Coduri, poi divenuta divisione! Infatti a pag. 662 della sua opera, per esempio, si può leggere:

«… Ci rimane il ricordo di questi tre compagni forti come le montagne e duri come la roccia, che sono passati alla storia per le loro caratteristiche, particolari e ineguagliabili, e che noi tutti ricordiamo con orgoglio e con nostalgia. “Bruneri”, “Cannella”, “Matteotti” ma anche “Zelasco”, “Bergamo”, “Boia”, “Argo”, “Potta” e tutti i bergamaschi che ci sono stati compagni e fratelli nella “Coduri”. Sia i vivi che i morti. (…) Quelli sì che erano partigiani con la P maiuscola».

Luciano Galizzi, «Argo»: (1925/1985) – Il 15 gennaio 1944 è chiamato alle armi e inviato al “Centro Affluenza Alpini” della Divisione “Monterosa”, a Tirano (So). Il 9 febbraio dello stesso anno, è trasferito nella Foresta Nera per un corso di addestramento alla guerra tenuto dalla Wehrmacht Tedesca presso il campo Lager di Münzinghen (distretto di Baden). Verso la fine di luglio, sempre del ’44, un forte contingente della Divisione “Monterosa” viene trasferito a Sestri Levante (perché più prossimo alla linea Gotica) dove fu principalmente impiegato in azioni sia contro i partigiani sia nelle postazioni contraeree dirette contro gli aeromobili alleati.

[Il figlio Enzo dice: “Mi ha parlato spesso di postazioni a picco sul mare, dov’erano alpini armati di mitraglie da contraerea”. (N.d.a., si riferiva probabilmente alla batteria attiva su Punta Manara). “In particolare ricordava l’abbattimento di un caccia inglese”].

Abbandonato l’esercito italiano verso il 9 o il 10 settembre 1944, si unì, insieme ad altri alpini della “Monterosa”, ai “ribelli”, come venivano chiamati allora i partigiani, della brigata garibaldina Coduri assumendo il nome di battaglia “Argo”.

[Il figlio Enzo: “Mio padre diceva spesso che i primi tempi, per loro, erano stati molto difficili, soprattutto per l’accanita diffidenza dei partigiani verso di loro, perché forse militari più addestrati e più e meglio armati. E anche molto più abituati al combattimento”. Curiosità: “mi hanno obbligato a gettare a terra il cappello d’alpino, a calpestarlo e a sputarci sopra”. “Quando ci siamo uniti ai partigiani abbiamo cercato ovviamente di portare via tutto l’armamento possibile, e i partigiani, che erano non eccessivamente armati, sono rimasti molto colpiti dalle nostre dotazioni. Difatti riuscimmo a trafugare e a portare con noi diversi fucili Mauser cal. 7,60; pistole Mauser e P 38 calibro 9, pistole mitragliatrici e fucili mitragliatori Beretta; inoltre eravamo riusciti a portare con noi anche alcuni fucili mitragliatori MG 42 e dei Breda mod. 38. Inoltre mio padre mi raccontava spesso la vicenda della prima arma posseduta dai partigiani: cioè una pipa. Seppur non ancora unito ai partigiani, era un aneddoto che l’aveva molto colpito; ma non solo lui: molti altri suoi compagni lo furono”].

[Il nome di battaglia del comandante il suo Gruppo era “Riccio”, altri nomi di Partigiani di cui spesso mi parlava erano: “Patata”, “Birillo”, “Boia” (nome di battesimo: Pilade), “Tom”, “Bob”, “Tigre”, “Tarzan” ecc. Il comandante della Divisione partigiana si chiamava “Virgola”].

[Rodolfo Zelasco, il “Barba”, era suo amico intimo perché entrambi bergamaschi, nonché coscritti e poi commilitoni. Il quale “Barba”, assieme al suo Gruppo di Alpini, decise poi, come noto, di abbandonare la RSI – alla quale aveva aderito, come tanti altri giovani chiamati o richiamati alle armi in quel periodo, soltanto perché i suoi famigliari non avessero da subire delle ingiuriose rappresaglie – per unirsi alla “Coduri”, la formazione partigiana più vicina al loro accampamento militare].

[Ma già solo pochi giorni dopo il loro arrivo al Campo di Münzinghen, nella Foresta Nera – che a suo dire “pareva di più essere in un Campo di Concentramento che ad un Corso d’addestramento” – un gruppo composto principalmente da bergamaschi e bresciani s’erano accordati per fuggire dall’esercito italiano durante il viaggio in treno che l’avrebbero portati dall’Austria sul fronte Gotico, in Italia. Secondo il loro piano, avrebbero dovuto abbandonare il treno nei pressi di Verona per poi cercare di spostarsi verso i monti della bergamasca, terra d’origine che molti, ovviamente, conoscevano alla perfezione. Sembrerebbe però che un caporale della Wehrmacht, dopo aver sentito vociferare di questo progetto, a Verona abbia comandato di far controllare il convoglio in modo da far desistere il gruppo dal mettere in atto questo loro piano di fuga verso le montagne bergamasche].

Episodi che “Argo” narrò più volte

1. La morte di “Barba” (Rodolfo Zelasco)

“Era il 5 dicembre del ‘44, in una giornata gelida dove il vento di tramontana ci tagliava la faccia, stavamo percorrendo una mulattiera sulle alture di Sestri Levante (poco oltre la frazione di Libiola, n.d.a.) quando all’improvviso siamo stati investiti da sventagliate di mitraglia, da una gragnola di colpi di moschetto e di pistola provenienti dalla parte opposta (lato frazione di Montedomenico bassa o Rione Pozzuolo, n.d.a.). Subito abbiamo cercato di metterci al riparo, ma soprattutto di sfuggire da quell’inferno di piombo che ci stava investendo da ogni parte. Il “Barba”, il più allo scoperto di noi, era stato però raggiunto da una raffica di mitraglia e a stento riuscì a ripararsi dietro un masso. Esortato a fuggire insieme a noi, ci rispondeva caparbio e lucidamente che per lui era ormai giunta la fine. Non si sentiva più le gambe: dei colpi l’avevano infatti raggiunto, oltre che alle gambe, alla schiena. Dopo aver tentato di convincerlo a lasciarsi trasportare, ma forse rendendosi conto che poteva rappresentare (perché impedito in ogni suo movimento) un forte handicap per la nostra fuga (e capendo anche che i nemici ci stavano ormai braccando) con un supremo atto d’altruismo, ci costringeva a metterci in salvo, mentre lui sarebbe rimasto sul posto a coprirci la fuga, impegnando i nemici e continuando a sparare, seppur ridotto fisicamente in quelle tristi condizioni. Solamente l’esaurimento delle munizioni lo costringeva a non poter più lottare contro il soverchiante nemico. Dopo aver percorso alcune centinaia di metri, mi sono fermato in un punto riparato. Poi ho sentito distintamente un ultimo sparo, tipico di rivoltella: avevamo infatti l’ordine di non farci assolutamente catturare vivi dal nemico, e Zelasco aveva ubbidito anche a quest’ultimo, estremo ordine: si era sparato.”

“Tale testimonianza è stata avvallata poi anche dal sig. Paolo Zelasco, fratello di Rodolfo, che mi ha raccontato: “appena dopo la fine della guerra, mi sono recato a Sestri Levante, vi erano ancora i Partigiani armati che controllavano il paese. Facendomi riconoscere come fratello di Rodolfo Zelasco, venivo informato direttamente da uno dei Partigiani che per primi avevano raggiunto il corpo del mio povero fratello: la ferita che aveva sul viso era stata prodotta a “bruciapelo”, con segni evidenti di bruciatura tutt’intorno. Ciò avvalorava la tesi che per non farsi catturare vivo e non essere sottoposto ad ogni sorta di bruttura fisica, avesse deciso di spararsi un colpo di pistola alla tempia”.

2. Il ferimento di mio padre

“Eravamo rientrati nel nostro “Casone” (situato a “Cà da Matta” presso Sambuceto di Frisolino (n.d.a.) dopo aver compiuto una missione di disturbo ad un convoglio nemico, quasi certamente lungo la strada del Bracco. Eravamo stanchi morti, ci siamo buttati sui nostri pagliericci e ci siamo addormentati come dei sassi. Ad un certo punto abbiamo sentito delle urla che ci intimavano di uscire. Subito, imbracciate le armi, ci siamo gettati verso le porte. Sparando all’impazzata ho cercato di coprirmi l’uscita, e la fuga. Ho corso come un matto ma ad un certo punto ho sentito come una stilettata a una coscia, non so cosa esattamente mi abbia colpito. Sono caduto ma mi sono subito rialzato continuando a fuggire. Sono stato anche raggiunto dalle schegge d’una granata, fortunatamente non in punti vitali e in maniera assai superficiale. Quando ho avvertito che le forze mi stavano abbandonando, mi sono gettato ai margini della mulattiera e ho cercato di nascondermi in un anfratto. Non so quanto tempo è passato. Devo aver perso i sensi (tale fatto ha certamente contribuito ad arrestare l’emorragia alla gamba). Mi hanno trovato delle donne (le sorelle Muzio, dette Cheghin-ne, sfollate lì da Sestri Levante n.d.a.) che per sottrarmi alla sicura cattura mi hanno nascosto in un buco coprendone l’imboccatura con foglie e altre sterpaglie. La mia tempra e una nuova perdita dei sensi hanno fatto sì che non morissi; da questo buco sono stato fatto uscire dopo due giorni, a calma ristabilita. La ferita era stata provocata o da un proiettile di mitra o dalle schegge di una bomba a mano che m’aveva trapassato la coscia da parte a parte non ledendo, però, nessun organo vitale, e nemmeno m’aveva toccato l’osso.”

“Un particolare che mio padre mi narrava spesso era quello che il dolore più acuto gli era provocato, però, dallo strappo del cerotto quando veniva medicato: i peli delle gambe, infatti, non erano stati rasati”.

3. I Partigiani appesi per i piedi

Un episodio che rattristava, faceva rabbrividire e nel contempo iniettava negli occhi di mio padre tanta rabbia, ed anche sfumature di quasi odio, era rappresentato dal racconto di un episodio relativo alla tortura, fucilazione ed esposizione al pubblico dei corpi di diversi partigiani trucidati. In un paese della vallata di Casarza Ligure i fascisti della Xa Mas avevano fatto letteralmente impalare dei partigiani che avevano in precedenza catturato, torturato e poi fucilato. “li avevano appesi per i piedi ai lampioni lasciandoli penzolare per umiliarli fino in fondo” mi diceva con rabbia.

4. La sicura della bomba a mano.

“Una notte, fuggendo ad un rastrellamento, fummo braccati da un gruppo di alpini della Monterosa, assieme a dei fascisti della Xa Mas e a un contingente di tedeschi; noi sopra la cresta d’una montagna, su un sentiero dove la neve ti arrivava fino alle ginocchia, e i nemici giù in basso con forze che erano almeno dieci volte le nostre. Ad un certo punto m’accorgo che la sicura di una delle mie bombe a mano, invece di essere al suo posto, e cioè al di sopra della bomba stessa e ben fissata, è pericolosamente a penzoloni. Penso, se per caso urto in qualche spuntone di roccia o cado a terra mi scoppia la bomba e salto in aria. Allora, con molta cautela mi fermo e mi faccio superare da tutti i miei compagni: a questo punto che fare? Se prendo la bomba e la getto facendola deflagrare, mi faccio scoprire insieme a tutta la mia squadra. Allora, con molta circospezione, attenzione e raccomandandomi a tutti i miei Santi, inizio a riavvitare lentamente la sicura: quella notte vi erano almeno 10 gradi sotto zero, ma è stata la notte in cui ho versato più sudore di tutta la mia vita!”

5. L’inverno del 1944

Il periodo più duro e difficile di tutta la guerra è stato quando l’esercito alleato ha dato una sorta di suo “disimpegno” al prosieguo dei combattimenti (proclama di Alexander, n.d.a.): è stato come dire ai fascisti e ai tedeschi di venirci a catturare. Per tutti i partigiani è stato un colpo durissimo, ma per noi partigiani non “indigeni” è stato molto peggio! Questa sorta di “limitazione delle azioni di guerra” è stato seguito da continui rastrellamenti da parte dei nazifascisti. E’ stato un inverno durissimo. Attanagliati dal gelo, dalla fame, ma soprattutto dalla paura di venir traditi e scoperti. Ci era stato data una sorta di ”rompete le righe”: ma dove potevamo rifugiarci? Alcuni nostri commilitoni, rifugiatisi in casupole di montagna, erano stati scoperti, o peggio “venduti” al nemico da delle spie, che pure esistevano. Per il sottoscritto e per molti altri dei nostri che non erano originari della Liguria, sono stati tempi molto duri. Grazie a gente umile, in maggioranza contadini che hanno diviso pane e miseria con noi, ma soprattutto ci hanno nascosto e ospitato nelle loro povere abitazioni, abbiamo potuto salvare ancora una volta “la pellaccia”.

6. Il cugino alpino.

Quando mio padre fece ritorno al suo paese (abitava a San Gallo, frazione di San Giovanni Bianco), prima di giungere a casa fece ancora una piccola deviazione e passò a visitare un suo zio. Il motivo? In un’azione di guerra era convinto di aver ucciso, o quantomeno ferito gravemente, un proprio cugino: appunto il figlio dello zio Giuseppe abitante a Briolo (altra frazione di S. Giovanni Bianco). Con grande sollievo veniva però informato che il cugino Francesco era tornato dalla guerra senza subire neanche un graffio! Da tener presente che il cugino era realmente nella zona di guerra del Tigullio, in quanto facente anche lui parte della Divisione Alpina Monterosa.

7. La famiglia di Rodolfo Zelasco “Barba”

Ripetutamente dopo la guerra mio padre ha visitato la seconda mamma di Zelasco, la sorella, e un fratello più giovane. Spesso la conversazione scivolava proprio sulla fine eroica di Rodolfo. Per anni mio padre è rimasto in contatto con loro, e in particolar modo con la matrigna e la sorella, le quali con coraggio (e sorrette da una ferrea volontà) hanno sopportato la tragedia di averne persi due di congiunti durante la guerra di Liberazione. Perché anche il padre Giovanni è morto per la Libertà, come poi vedremo meglio in un apposito capitolo congiuntamente a loro dedicato.

Proprio in questi giorni ho potuto ricontattare, oltre la sorella Angela, il fratello Paolo che m’ha riconfermato la versione raccontatami più volte anche da mio padre, sulle circostanze precise della morte di “Barba” Rodolfo Zelasco.

ooooo0ooooo

ATTACCO A DISCONESI

2 giugno 1959 – Brano, firmato da “Argo”, apparso sul Giornale, numero unico: “Come sul Penna e sul Zannone”, fatto stampare da Virgola ai fini della convocazione della riunione dei partigiani della Coduri per formare una commissione che si dedicasse quanto prima alla stesura d’una “Storia della Coduri”, da più parti auspicata.

Argo: «…// stavamo sistemandoci in un casone di Colle di Maissana quando giunse correndo un giovane. Ansimando disse: «C’è una colonna di alpini che si sta dirigendo qui». Eravamo poco sopra il sentiero quando transitarono in una lunga colonna dirigendosi verso Disconesi. Eravamo tutti attorno a Saetta che seguiva la loro marcia con i binocoli. Entrarono nel paese, i contadini erano fuggiti ed i fascisti sfondate le porte entrarono nelle case facendo bottino caricando i muli che avevano portato appositamente.

Noi stringevamo con più forza le armi in pugno in attesa di poterli attaccare al loro ritorno. In quel momento giunse una staffetta del comando con un ordine scritto «Non attaccate per nessun motivo». Ci guardammo in faccia stupiti e delusi. Quante volte eravamo stati per ore, per giornate intere appostati in attesa del nemico ed ora che era a portata di mano dovevamo lasciarlo passare. Pochi giorni prima avevamo subito un poderoso rastrellamento e si stava riorganizzando la formazione ma l’occasione era troppo bella per lasciarcela sfuggire. Eravamo tutti attorno a Saetta per attendere la sua decisione e lui disse: «Voi tutti siete testimoni di quello che stanno facendo a Disconesi, io sono dell’idea di attaccare e me ne assumo la responsabilità, voi che cosa decidete?», tutti rispondemmo «Attacchiamo!».

Eravamo una dozzina di uomini con un fucile mitragliatore, uno sten e il resto armati di fucile e bombe a mano. C’era Tito il toscano che pochi giorni prima era restato in mezzo al rastrellamento in una valle per salvare tre cavalli e una decina di muli.

Ci disponemmo dove il sentiero fa un’ampia curva poco lontano dalle prime case di Colle. Piazzati sopra il sentiero attendevamo con ansia che il nemico venisse a tiro. La colonna si avvicinava lentamente. Puntammo le armi. Sbucò dalla curva la prima pattuglia, la lasciammo avvicinare finché arrivò il primo plotone. Era sotto di noi. Improvvisamente udimmo il comando secco di Saetta: «Fuoco!». Lanciammo le bombe a mano mentre il mitragliatore e lo sten crepitavano. Nella valle le esplosioni rimbombavano con rumore infernale. Il nemico fuggiva terrorizzato subendo gravi perdite». (Argo)

ooo0ooo

Lo stesso episodio raccontato da Paolo Castagnino “Saetta”, com.te del Distac.to “Longhi” (Brig. “Coduri”) dov’erano confluiti molti ex alpini della Monterosa passati alla Resistenza.

Da pag. 116 a pag. 118 de “Il cammino della Libertà” di Paolo Castagnino, “Saetta”, De Ferrari Editore, Genova, 1995.

Saetta: «[…] Un giorno ci siamo accampati in una casa isolata vicino a Colle di Maissana, quando ci raggiungono una decina di militari che hanno abbandonato la Monterosa. Li accompagna Violetta che è appena sfuggita alla cattura da parte di un reparto di fascisti venuti per arrestarla. Modesta e semplice, è dotata di un coraggio incredibile, ma la sua ulteriore permanenza in paese sarebbe troppo pericolosa. Così decidiamo che resterà con noi.Una staffetta proveniente di gran corsa da Tavarone mi comunica che un grosso contingente di repubblichini e tedeschi ha attraversato Torza e sta puntando proprio nella nostra direzione. Diamo l’allarme al distaccamento. Con Argo2, un bravissimo partigiano, e altri compagni andiamo in avanscoperta. Poco dopo vediamo sbucare dalla strada sotto di noi i primi fascisti. Sdraiati a terra e con i mitra puntati siamo tentati di attaccarli subito, ma non è ancora il momento. Lasciamo passare l’intera colonna che si dirige verso Disconesi. Il distaccamento è in alto, in attesa di ordini.

Rientrato alla base invio una staffetta al Comando di Brigata e intanto seguo con i binocoli i repubblichini in marcia sulla mulattiera. Il grosso della nostra Brigata sta nel bosco proprio sopra Disconesi.

“Gli abitanti del villaggio fuggono e si vedono i soldati entrare nelle case, caricare di bottino i muli. È uno spettacolo insopportabile, che fa venire voglia di intervenire. Invece arriva una staffetta dal Comando con un breve ordine scritto: «Non attaccare per nessun motivo». E’ facile capire la ragione. Dopo l’ultimo rastrellamento siamo ancora in fase di riorganizzazione e uno scontro in questo momento potrebbe riservare brutte sorprese”.

Ma i partigiani sbottano: «Cristo! Quante ore siamo stati a gelare aspettando che venisse a tiro qualche colonna di fascisti? Adesso che abbiamo questi assassini sotto il naso, dobbiamo star fermi». Negli occhi dei partigiani leggo la volontà di agire. Uno dice: «Non possiamo lasciarli passare». Ribatto: «Se siete tutti d’accordo, da parte mia mi assumo la responsabilità». «Attacchiamo!» rispondono decisi i compagni.

Il sentiero proveniente da Discorsesi è pianeggiante. Scelgo una buona posizione poco prima di Colle di Maissana, dove il percorso fa un’ansa che ci permette di controllare un lungo tratto. Piazzo gli uomini in posizione elevata, su un fronte di una cinquantina di metri. Siamo una quarantina, ma penso che basteremo. Faccio appostare Tito con il mitragliatore in modo che possa battere d’infilata il sentiero, poi raccomando agli uomini di cominciare a sparare solo a un mio ordine.

A tutti dico qualcosa di scherzoso, per rassicurarli. La maggior parte di questi ragazzi affronta per la prima volta la prova del fuoco. Gli altri, alpini della Monterosa che hanno appena lasciato il reparto, sanno il fatto loro. Di loro ci si può fidare. Comunque vi è nell’aria una certa tensione.

Ecco spuntare sul sentiero un’avanguardia, con le armi pronte. I fascisti proseguono cauti e circospetti. Lascio arrivare il grosso della colonna e questa avanza fin quasi al centro della radura. Ci siamo. Con tutto il fiato che ho in gola ordino: «Fuoco!» e contemporaneamente schiaccio il grilletto. Dal mio Sten parte una raffica. Spariamo tutti assieme, coi mitra, coi moschetti e con il fucile mitragliatore. Qualcuno lancia bombe a mano. In questa vallata sembra scoppiato l’interno. Anche Violetta, al mio fianco, lancia una bomba a mano e spara con il suo fucile come un vecchio partigiano. L’avevamo lasciata nel casone a cuocere le “frisciulle” con i “testetti”, ma ci ha raggiunto qualche minuto prima che aprissimo il fuoco.

Le munizioni stanno per finire e ordino lo sganciamento: entriamo nella macchia mentre i repubblichini, ripresisi dallo choc, ci sparano dietro. Mentre ci ritiriamo sotto il rabbioso fuoco nemico, Violetta, calma e tranquilla come sempre, con il suo cesto, distribuisce “frisciulle” a tutti.

Sono ancora calde e le divoriamo camminando. Raggiungiamo incolumi il casone. I fascisti hanno avuto una lezione che non dimenticheranno facilmente, in quello scontro hanno subito gravi perdite.

Una breve marcia e raggiungiamo il Comando di Brigata. Faccio il mio rapporto e veniamo elogiati per la nostra iniziativa.

Qualche mese dopo, da un disertore della Monterosa verremo a sapere che a Colle di Maissana i fascisti erano rimasti talmente impressionati dal nostro attacco da andar dicendo che dovevamo essere almeno un migliaio. […]».

Note (tra le altre) di Saetta al termine del Capitolo IX:

- Luciano Galizzi, Argo, di Bergamo, valoroso partigiano proveniente dalla Monterosa.

- Frisciulle – Pizzette di farina e acqua cotte su “testetti” di terracotta arroventati e messi uno sopra l’altro in modo da formare una pila.

(evb)